“我裤子都脱了,你就给我看这个?”——这句网络吐槽用在《你行你上》身上,再贴切不过。

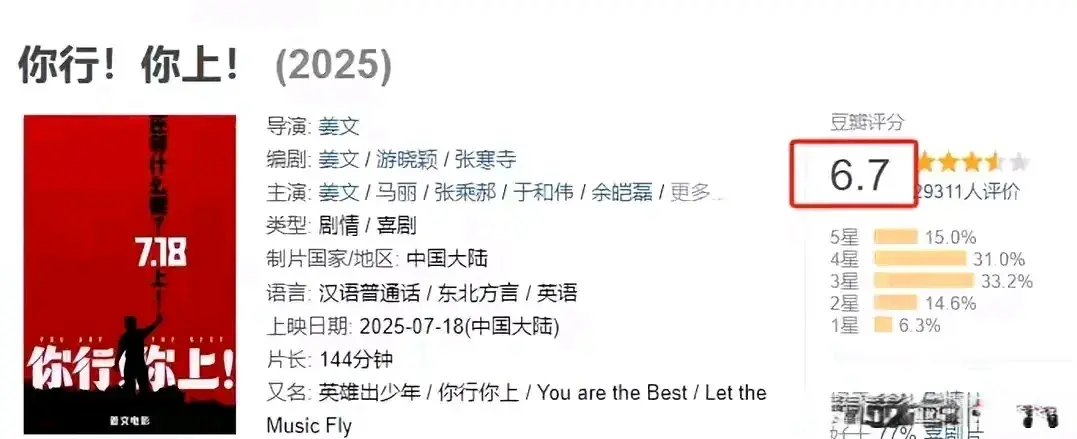

上映前,光是“姜文+郎朗+胡歌葛优于和伟”的卡司组合,就足够让影迷颅内高潮;结果上映第二天,豆瓣开分6.7,猫眼淘票票齐刷刷跌破7,社交平台一水儿的负评。

网友总结得狠:以为是王者,结果连青铜都算不上。

一、把人物传记拍成“爹味宣传片”

影片最大的槽点,是把郎朗的成长史拍成了《我的区长父亲》钢琴版。电影里,郎朗本人成了提线木偶,眼神呆滞、行为降智,台词只剩下“我爸说”“我爸让我弹”。

而姜文饰演的父亲,则是全知全能的“救世主”,一句“我为了你自毁前程”直接封神。弹幕集体暴走:不知道的还以为郎朗是靠父亲弹出的《哥德堡变奏曲》。

更让观众不适的是,片中母亲马丽的角色被彻底工具化:做饭、陪读、哭,三件套循环播放。

当镜头一次次给父亲特写、配史诗级BGM时,观众只想起身大喊:郎朗不是单亲家庭长大的!

二、技术翻车:画面像蹦迪,声音像装修

如果说剧情还能靠粉丝滤镜硬撑,技术层面则是灾难级。全片90%的镜头都是怼脸+手持,影院里看3D版直接触发晕车buff;剪辑师像刚学完PR就上岗,硬切、跳切、闪回无缝衔接,观众眼珠子差点跟着琴键一起掉地上。

声音更是“物理攻击”:东北话不纯正就算了,关键演员还人均大嗓门;钢琴曲全程当背景音轰炸,高潮处直接盖过人声。网友神评:这不是电影,是“郎朗他爸和他暴躁钢琴的ASMR”。

三、硬凹隐喻:观众不想解谜,只想退票

姜文以往的电影,隐喻是彩蛋;这回倒好,隐喻成了遮羞布。粉丝强行解读:“钢琴象征工业文明,父亲代表传统父权,郎朗的挣扎是近代史的缩影……”路人观众直接白眼:故事都讲不明白,还想让我做阅读理解?当一部电影需要观众“跪着看”才能品出好,那它大概率真的烂。

四、大咖云集≠质量保证:客串的尽头是“打酱油”

胡歌、葛优、于和伟……这些名字单拎出来都能扛票房,结果在片里人均“五分钟工具人”。胡歌演郎朗老师,出场10分钟,台词三句半;葛优演音乐学院院长,戏份加起来不够点一根烟。观众怒喊:请把片酬退给演员,他们值得更好的剧本!

五、烂片为何年年有?因为总有人为情怀买单

《你行你上》的翻车,再次印证了一个玄学:当一部电影开始营销“全员演技炸裂”“导演十年磨一剑”时,大概率是剧情没眼看。

更讽刺的是,影片上映前,片方还买了#郎朗看到成片哭了#的热搜,如今看来,哭的可能是后悔接这片。

说到底,观众不是不能接受缺点,而是不能接受敷衍。

当创作者把“自我感动”当成“艺术表达”,把“爹味说教”包装成“深沉隐喻”,翻车就是必然。

毕竟,2025年了,观众早就不吃“我拍什么你看什么”这一套了。

借用网友一句话:下次拍电影前,请先问问自己——如果这片子没有明星没有IP,你还敢端上桌吗?

亿融配资-配资怎么玩的-东莞配资平台-股票配资论提示:文章来自网络,不代表本站观点。

- 上一篇:在线炒股配资选择配资它们能帮助学生系统地了解单招考试

- 下一篇:没有了